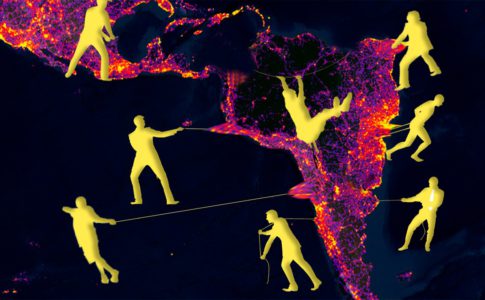

Ilustração: Romualdo Nicola

SIMONE ISHIBASHI

Número 1, maio 2017

A eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos é indiscutivelmente um dos temas mais relevantes da atualidade. O processo que levou o empresário e ex-apresentador de reality shows norte-americano ao poder não pode ser entendido como algo corriqueiro. É a expressão de transformações profundas nos Estados Unidos e no mundo, na medida em que expressa o esgotamento das vias de dominação da burguesia imperialistas das últimas décadas, representadas pela globalização e o neoliberalismo.

Com um discurso xenófobo, nacionalista e misógino, Donald Trump levou a cabo uma campanha política atordoante. A extensão do muro que deveria separar o México dos Estados Unidos, a ser pago pelo próprio país fronteiriço; a proibição de entrada de pessoas provenientes de seis países de origem muçulmana; a ameaça de medidas protecionistas, como uma promessa demagógica de “tornar a América grande novamente”, foram algumas das políticas defendidas por Trump. Tão polêmicas quanto de difícil execução, não se pode caracterizar ainda até onde elas serão implementadas. No entanto, um primeiro balanço do início de seu governo já pode ser feito. Bem como definições sobre a natureza estratégica de sua ascensão.

Crise orgânica e esgotamento da globalização neoliberal

Muitas interpretações de intelectuais sobre o que significa a vitória de Donald Trump estão no centro do debate teórico político. Para o geógrafo britânico David Harvey Trump, expressa a desilusão de massas com a globalização. O filósofo francês Alain Badiou define Trump como um tipo de “fascismo democrático”, o que encerra uma contradição de termos, que seria produto da crise dos partidos políticos e seus representantes tradicionais. Para o filósofo alemão Jürgen Habermas, estaríamos diante de um momento político marcado por um sentimento, cada vez mais presente na sociedade, de perda de controle por parte de um núcleo real, e esse seria o sintoma de uma época “pós-democrática”, evidenciada com o Brexit e com a eleição de Donald Trump.

Mesmo com as várias nuances e distinções entre essas interpretações, o que existe como traço comum a todas elas são dois elementos: o primeiro é a definição de que Trump representa uma grande guinada em relação aos políticos tradicionais e às linhas adotadas, sendo antes um outsider, e nisso consistiu grande parte do apelo responsável pela sua vitória; o segundo fator revela uma insatisfação das massas dos países centrais com suas condições de vida.

Em um dos seus “Cadernos do Cárcere”, escritos entre os anos de 1926 e 1937, o expoente marxista italiano Antonio Gramsci elabora um conceito que se revela de grande valia para a análise do pano de fundo da vitória de Donald Trump e outros processos internacionais, como o Brexit. Ou, ainda, para apreender o significado da polarização política e social no fortalecimento de organizações de extrema-direita na Europa, como a Frente Nacional de Marine Le Pen na França, ou dos neorreformistas, como Melenchon na França, Syriza na Grécia e Podemos na Espanha. Trata-se do conceito de “crise orgânica”, que determina o processo através do qual:

Em certo ponto de sua vida histórica, os grupos se separam de seus partidos tradicionais, isto é, os partidos tradicionais naquela forma organizativa, com aqueles homens determinados que o constituem, o representam e o dirigem não são mais reconhecidos como sua expressão por sua classe, ou fração de classe. Quando essa crise tem lugar, a situação imediatamente se torna delicada e perigosa, porque o campo fica aberto a soluções de força, à atividade de potências obscuras representadas pelos homens providenciais ou carismáticos. Como são criadas essas situações de oposição entre representantes e representados, que do terreno dos partidos (organizações de partido em sentido estrito, campo eleitoral-parlamentar, organização midiática) se reflete em todo o aparato estatal, reforçando a posição relativa de poder da burocracia civil e militar, da alta finança, da Igreja e em geral de todos os organismos relativamente independentes da opinião pública? Em cada país o processo é distinto, ainda que o conteúdo seja o mesmo. E o conteúdo é a crise de hegemonia da classe dominante, que se produz seja porque a classe dirigente fracassou em alguma grande empresa política para a qual solicitou ou impôs com a força o consenso das grandes massas (como a guerra) ou porque vastas massas (especialmente de camponeses ou de pequenos burgueses intelectuais) passaram rapidamente da passividade política para uma certa atividade (…). Se fala de crise de autoridade, e isso é precisamente a crise de hegemonia, ou a crise do Estado em seu conjunto. [1]

Assim, o que o conceito de crise orgânica indica é uma inflexão profunda, de uma situação em que “o velho não termina de perecer, e o novo tampouco de nascer”, nas próprias palavras de Gramsci, o que abre espaço para fenômenos aberrantes. A corrosão de legitimidade dos políticos tradicionais e seus partidos, a brecha crescente entre representantes e representados, a polarização política e social, são algumas marcas da crise orgânica, que inaugura “novas formas de pensar”.

Cabe indagar qual seria então a “grande empresa” da classe dominante que teria falhado nos Estados Unidos, e resultado na eleição de Donald Trump. A primeira hipótese é que a “grande empresa” da classe dominante que falhou, ou que ao menos começa a demonstrar mais contradições que fortalezas, é a própria globalização realizada sob a égide do neoliberalismo.

A globalização neoliberal encontrou, após a crise capitalista de 2008, um limite ao seu modelo embasado no consumo a crédito irrefreável e infinito no plano econômico, e no triunfo das democracias liberais. Após a crise de 2008 se dissemina a percepção de que a globalização neoliberal foi responsável pelo aumento sem precedentes da desigualdade, e pela precarização dos postos de trabalho nos países centrais. Estima-se que atualmente 90% dos postos de trabalho criados nos EUA após a referida crise são precários.

Com a crise capitalista internacional de 2008 pela primeira vez desde a crise da década de 1970, que resultou no fim do acordo de Bretton Woods e na ampliação sem precedentes do capital especulativo, ocorria uma inflexão na economia de conjunto que se manifestava não nos países da periferia, mas no próprio coração do sistema. A intensa generalização dos ativos financeiros, e o deslocamento dos parques industriais dos países centrais para outras áreas, como ocorreu com a China, trouxe consigo uma corrosão dos salários reais da massa trabalhadora dos países centrais, e a dificuldade de evitar uma crise de superacumulação nos rincões rentáveis do capitalismo internacional.

A recomposição da taxa de lucro extraída pela burguesia imperialista favorecida pela globalização durante as décadas de neoliberalismo pôde ser obtida pela retirada dos direitos da classe trabalhadora nos países centrais, e a partir principalmente da década de 1990, com a ida dos grandes monopólios produtivos para novas áreas outrora vedadas à entrada de capital, como a China. Essa deslocalização produtiva permitiu ao imperialismo explorar uma mão-de-obra muito mais barata que a dos países centrais. Por sua vez, gestou um equilíbrio internacional em que a China funcionava como exportador de manufaturas baratas, e motor da economia mundial na medida em que seu boom exportador demandava matérias-primas vindas de todas as partes do mundo, enquanto também utilizava seu superávit de conta corrente para financiar os títulos da dívida pública norte-americana. Os Estados Unidos, por sua vez, atuavam como mercado para as exportações chinesas, estimulando o superconsumo em base à facilidade de crédito a taxas de juros próximas a zero, que levou à criação da bolha imobiliária, ativo que permitia às famílias norte-americanas se endividar ainda mais. A explosão dessa bolha em 2008, e a consequente depressão do mercado mundial, marcam o fim desse período de crescimento “colaborativo” entre a China e os Estados Unidos, e é a base da guinada nacionalista presente no discurso de Trump, e mesmo em fenômenos como o Brexit.

É importante notar que esse discurso cala fundo não apenas entre as massas empobrecidas dos Estados Unidos, mas entre o setor da burguesia que perdeu com a globalização, como aqueles que não eram fortes o suficiente para se deslocalizar para a Ásia oriental ou para o México, mas produziam as mesmas mercadorias exportadas da China. Esses setores perderam rentabilidade pois não conseguiam competir nos mesmos níveis. Ainda que seja praticamente impossível que os capitais deslocalizados retornem aos Estados Unidos como promete Trump, o esgotamento desse processo indica a difícil tarefa colocada para a burguesia imperialista de buscar uma nova via de acumulação.

A utilização das finanças como instrumento de poder e da preservação da correlação de forças desfavorável aos trabalhadores também se aprofundou como resposta dada pelo establishment norte-americano diante da crise de 2008. Como se sabe, contrariando toda espécie de “Estado mínimo”, a saída encontrada pela administração Obama foi resgatar as agências financeiras. Uma transferência de capital estatal sem precedentes para o setor financeiro privado foi realizada, que, oficialmente, alcançou a cifra de US$ 425 bilhões, mas que pode ter chegado a US$ 16 trilhões em repasses extra oficiais para a FED, dentre os quais teria cabido ao Citigroup a quantia de US$ 2,5 trilhões, ao Morgan Stanley US$ 2,04 trilhões e ao Merril Lynch US$ 1,9 trilhões, para nomear apenas os três maiores favorecidos de uma lista que segue se expandindo para os principais conglomerados financeiros estadunidense[2]. Dessa maneira, a própria via fundamental para lidar com a crise gerada pelo estouro da bolha imobiliária norte-americana foi a salvação do sistema financeiro pelo próprio Estado, o que além de ser o ponto de partida para a criação de uma nova bolha especulativa, demonstra que os preceitos de “Estado mínimo” servem apenas quando se trata de investimentos estatais para garantir qualquer tipo se seguridade social.

Os efeitos disso são concretos. Os mais pobres do mundo possuem cerca de 1% da riqueza mundial, estimada em 2015 em ser cerca de US$ 250,1 trilhões, os 10% mais ricos controlam 87,7%. Nos Estados Unidos, após a crise de 2008, o 1% mais rico absorveu 95% de todo o crescimento do país. O resultado é uma situação de intensa instabilidade política e social, marcada pela crise dos partidos e figuras da política tradicional, que abre uma brecha entre representantes e representados, fazendo surgir novas mediações, cujas ações são imprevistas e constituem uma ruptura com as orientações políticas adotadas anteriormente. Tendências a adoção de medidas autoritárias, ou, em outras palavras. bonapartistas, se fortalecem como vias para a imposição de uma ordem distinta e débil, por enquanto pouco assentada, mas que apesar das dúvidas anunciam uma importante mudança em relação ao período anterior.

Até o momento. Trump não foi capaz de aplicar sua agenda econômica, e resulta ser extremamente difícil que a execute tal e qual. A meta de promover um crescimento de 3% a 4% segue sem ter um plano concreto. A promessa de trazer de volta os capitais deslocalizados, para por essa via recompor o emprego norte-americano, é uma proposta que não se sustenta, já que os salários estadunidenses, mesmo sendo depreciados desde a década de 1970, são qualitativamente superiores aos chineses. A promessa de taxação de 45% às importações chinesas, o que equivaleria a declaração de uma guerra comercial, também foi substituída por uma saída mais mediada, com o plano elaborado pelos republicanos desde 2016, conhecido como “Border Adjustment Tax”. Esse projeto visa taxar as importações e exonerar as exportações, e por mais que seja relativamente mais realista, tampouco deixará de enfrentar a oposição das corporações globalizadoras. Como resultado disso, coalizões dos grandes grupos capitalistas dividem-se entre apoiadores e oposição a essa medida. De um lado estão os exportadores que formam o “American Made Coalition”, que conta com a adesão da Boeing, Pzifer, General Eletric, Caterpillar, Jhonson & Jhonson. De outro, os opositores importadores como Wall Mart, Best Buy, Nike, Gap etc., que compõem a coalização “American for Affordabale Products”, que denunciam a elevação de preços que a taxação proposta por Trump trará. Não se pode saber o resultado dessa disputa, mas isso indica que intensas divisões entre a própria classe dominante, que se expressa igualmente no interior dos partidos do regime, não é algo conjuntural, mas provavelmente será uma marca do governo Trump ao longo de seu mandado.

Nesse sentido, sua aposta em apoiar-se cada vez mais no aparato burocrático militar, que lhe confere justamente o caráter de bonapartista débil, por conta das imensas divisões que existem, parece ser uma resposta a isso. O aumento do orçamento militar que prevê mais US$ 56 bilhões para gastos com a defesa e armas de maior potência, como a “mãe de todas as bombas” lançada recentemente no Afeganistão, encontra sua equivalência no corte de fundos para o Departamento de Estado, que sustenta iniciativas nos organismos multilaterais como as Nações Unidas. Isso nos leva à segunda parte dessa discussão, que revela os traços fundamentais de uma mudança de política almejada por Trump, de não mais ser o garantidor de uma “ordem mundial”, mas sim o garantidor dos interesses nacionais e unilaterais dos Estados Unidos.

A geopolítica de um mundo ainda mais instável

Com as incursões recentes sobre a Síria e o Afeganistão, que significou uma escalada militarista rápida e significativa, nota-se que o nacionalismo unilateral de Trump não pode ser entendido como a renúncia às intervenções militares, ou como uma orientação isolacionista. Se assim fosse, em primeiro lugar o aumento do orçamento militar não se justificaria. E mais importante que isso, os Estados Unidos não podem se abster de intervir militarmente, pois isso significaria abrir mão de seus interesses sobre o mundo. Entretanto, seria um erro interpretar os bombardeios como a continuidade direta da política levada adiante pelos democratas nesse terreno.

Trump orientou sua campanha como um opositor às incursões militares de pouco sucesso que marcaram as principais intervenções estadunidenses, sobretudo no Oriente Médio, e que durante o governo Obama, Hillary Clinton como representante da ala mais beligerante do Partido Democrata intensificaria. O que existe atualmente é uma tentativa de reorientação estratégica, embasada no discurso de que é necessário substituir a atuação norte-americana como principal pilar de uma ordem internacional de conjunto atuante através de tratados e organismos multilaterais, para intervenções que garantam os interesses únicos dos EUA. Não se pode definir ainda com toda certeza até onde essa política vai ser levada adiante. Mas a importância disso é que expressa um esgotamento das bases de acordo que permitiu a elaboração da ordem internacional pactuada entre as potências da globalização neoliberal.

Outro elemento fundamental é a tentativa de inversão do sistema de alianças norte-americano, que novamente não se sabe até onde irá, mas que constitui uma busca pelo estabelecimento de pactos distintos. Durante as últimas décadas de neoliberalismo, em especial as administrações Obama, a política de Hillary Clinton era a promoção de uma aliança com a China contra a Rússia. A promessa de reaproximação com a Rússia, que é acusada de ter atuado em favor de Trump durante sua campanha eleitoral, contra a China, seria uma das maiores mudanças de orientação em política internacional. Decerto esse é um objetivo difícil, e os setores que mais expressavam a ala pró-Rússia do governo Trump, como Steve Bannon, um estrategista chave durante a campanha que foi afastado de seu posto, estão enfraquecidos. O próprio ataque norte-americano à Síria abriu um ponto de inflexão nessa tentativa de aproximação com a Rússia, que também encontra grandes resistências no interior do próprio establishment político, como demonstra a crise ainda não fechada sobre os rumores da atuação russa contra Hillary Clinton para influir nos resultados eleitorais norte-americanos.

Mesmo assim, cabe refletir que objetivos estariam por trás da intenção declarada de mudar a política para a Rússia. Uma primeira hipótese é evitar que a China pudesse se aliar à Rússia no tabuleiro internacional, buscando manter suas posições. Outra é de que essa inversão da equação pode ter como objetivo a pressão, forçar a China a abrir seus mercados à entrada de capital norte-americano. Como se sabe, o sistema bancário chinês segue estando controlado pelo Estado, bem como alguns parques produtivos voltados para a infraestrutura e o imenso mercado interno chinês que os EUA sempre cobiçaram.

Mas se no terreno das alianças geopolíticas ainda sobram indagações, em relação à questão da atuação militar a escalada recente deixa entrever algumas questões fundamentais. O lançamento da “mãe de todas as bombas” sobre o Afeganistão, um artefato que produz o maior nível de destruição em se tratando de uma arma não nuclear, sob o argumento de que seria um ataque ao ISIS, deve ser examinado mais detidamente à luz desse contexto extremamente instável. É altamente duvidoso que o objetivo real de lançar uma bomba dessa potência fosse efetivamente atingir o ISIS no Afeganistão, que são qualitativamente mais débeis aí que em outras regiões do Oriente Médio e enfrentam a oposição do grupo Emirados Islâmicos, derivados dos Talibãs, que também combatem o ISIS. A hipótese mais importante para justificar tamanha desproporção beligerante para um alvo tão débil é que, em verdade, o objetivo dos EUA era passar um recado às potências e à opinião pública de que está disposto a usar armas dessa envergadura para garantir seus interesses. Esse aspecto muito pouco comentado e criticado pela imprensa internacional se traduz como um aviso extremamente importante de Trump ao mundo todo.

Por um lado se destinava à Coreia do Norte, cuja escalada de tensões aumenta a cada momento após a movimentação naval norte-americana na costa do país. Por outro, visa ser uma pressão para a China, para que por um lado trate de colocar limites à Coreia do Norte, e para que também perceba que o poderio militar norte-americano está incrementando-se. E por fim, para a própria Rússia, de quem Trump anunciou aproximar-se.

Putin é declaradamente aliado de Assad na Síria, e se tornou um ator fundamental da guerra de procuração que as potências travam no país desde que os levantes populares se degeneraram numa guerra civil em 2011. Como resultado do ataque até o momento, buscou se aproximar do Irã e fechou fileiras com a Síria na condenação ao ataque. No entanto, os objetivos do ataque na Síria, localizado a uma base militar, com a Rússia tendo sido avisada, sugere que o que prima é a frente-única forçada contra o ISIS.

No entanto, não se pode descartar que em meio à orientação de “ataques de advertência”, Trump termine indo além do permitido pela correlação de forças, e crie uma crise que escale a níveis de enfrentamento mais abertos com as potências regionais em questão. Isso porque apesar de não buscar reproduzir ocupações e intervenções custosas para os EUA, o aspecto agressivo de seu nacionalismo não deixará de se manifestar também militarmente. E numa escala inclusive mais drástica, como mostra o lançamento da “mãe de todas as bombas” sobre o Afeganistão. Tanto para amenizar as contradições internas, já que todos os meios políticos e de grande imprensa da burguesia imperialista aplaudiram o ataque à Síria, quanto para funcionar como uma advertência àquelas potências que possam em algum nível representar um obstáculo importante para os EUA e sua busca por uma nova via de recomposição econômica e política.

Dessa maneira, e a modo de conclusão, a luta anti-imperialista está na ordem do dia. A defesa dos direitos dos imigrantes, contra os ataques militares, contra a guerra de baixa intensidade desferida pelo governo norte-americano contra a população negra, contra o machismo declarado de Trump, são algumas das posições mais evidentes e urgentes que todos devemos tomar.

Porém, é fundamental notar que isso deve ser elaborado a partir de uma perspectiva revolucionaria e marxista, o que na prática significa não se diluir no “anti-Trump democrata”, ou de quaisquer outras variantes burguesas e imperialistas opositoras do atual governo, que em verdade trairão o movimento que se levantou contra Donald Trump imediatamente após sua posse.

Mais que nunca é fundamental ligar o combate ao imperialismo com a defesa de um novo sistema que supere o capitalismo, já que este demonstra a cada dia ter falhado. As bases materiais para um sistema livre da exploração e da opressão estão postas. A chave é tornar consciente novamente a classe trabalhadora e o povo de libertar a si mesmos, e por essa via toda a humanidade.

[1] MASO, Juan, El marxismo de Gramsci, Buenos Aires, Ediciones IPS pag, 81

[2] Informe do GAO (US Government Accountability Office), Disponível em (http://www.gao.gov/products/GAO-11-696)

No comments